Hat Ihnen der Artikel weitergeholfen? Dann teilen Sie ihn gerne mit Ihren Kolleg:innen.

Einleitung

Kunden aus allen Branchen fragen regelmässig nach dem richtigen Detaillierungsgrad bei der Prozessmodellierung. Es geht darum, so detailliert wie nötig zu modellieren und dabei die richtigen Informationen zu dokumentieren. Diese Fragestellung wirft Fragen auf, wie z. B.: Darf ich Aufgaben zusammenfassen? Wann muss ich Ereignisse hinzufügen? Welche Input- und Output-Daten soll ich modellieren?

In diesem Blogbeitrag erfahren Sie einerseits, wie Sie den optimalen Detaillierungsgrad für Ihre Geschäftsprozessmodelle definieren und erfolgreich umsetzen können andererseits, wie ein Prozessmodell-Audit die Weiterentwicklung Ihres Prozessmanagements dahingehend unterstützen kann.

Was ist Prozessmodellierung?

Prozesse gibt es seit Anbeginn der Zeit, und seit mehreren Jahrhunderten beschäftigt sich der Mensch intensiv mit Prozessen. Ein Geschäftsprozess ist dabei eine Reihe von Aktivitäten, die dazu dienen, ein spezifisches Ergebnis bspw. für eine bestimmte Nachfrage oder einen Markt zu erzielen. Prozesse beschreiben, WIE die Arbeit in einer Organisation durchgeführt wird (Davenport, 1993, p.5). Die Prozessmodellierung ist dabei die Visualisierung dieser Aktivitäten und wird ergänzt mit Information, wer die Aktivität, wie und mit welchen Ressourcen, in welcher Qualität und wann erbringt.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, lesen Sie unseren Blogbeitrag über Prozessdokumentation.

Unterschied zwischen der technischen und fachlichen Prozessmodellierung

Für die Prozessmodellierung hat sich in den letzten Jahren die Modellierungssprache Business Process Model and Notation (BPMN 2.0) als Standard durchgesetzt (ISO/IEC 19510:2013). Man unterscheidet dabei zwischen der technischen und fachlichen Modellierung. Bezüglich dem Detaillierungsgrad von Aktivitäten ist die BPMN-2.0-Spezifikation von OMG klar und eindeutig: «Eine Aufgabe ist eine atomare Aktivität, die in einen Prozess eingebunden ist. Eine Aufgabe wird verwendet, wenn die Arbeit im Prozess nicht auf eine feinere Ebene der Prozessdetails heruntergebrochen ist.»

Die technische Modellierung hat das Ziel, einen Prozess bzw. einzelne Prozessschritte, mit einer Workflow Engine zu automatisieren. Dafür sind sehr spezifische und detaillierte Informationen nötig. Entsprechend ist aus Sicht der technischen Modellierungen die Regel von OMG sinnvoll, wohingegen bei der fachlichen Modellierung ein gröberes Modellieren zweckdienlicher ist.

Den richtigen Detaillierungsgrad für die fachliche Prozessmodellierung bestimmen

Die fachliche Modellierung wird für Arbeitsanweisungen und unterschiedliche Analysezwecke verwendet. Bei der fachlichen Modellierung wird versucht, den Detaillierungsgrad anhand der Geschäftsanforderungen zu bestimmen. Hierbei gilt es zu entscheiden, wie die Aktivitäten „geschnitten“ werden, d.h. nach welchen Kriterien eine neue Aktivität zu modellieren ist.

Der richtigen Detaillierungsgrad für die Prozessmodellierung kann in zwei Schritten bestimmt werden (vgl. Abbildung 1).

Vom Einsatzszenario zum Detaillierungsgrad der Prozessmodellierungd

1. Das Einsatzszenario des Prozessmodells bestimmen

Die Geschäftsanforderungen an ein Prozessmodell können als Einsatzszenario bzw. als Zweck zusammengefasst werden. So kann ein einzelnes Prozessmodell zum Beispiel als Arbeitsanweisung für Risikomanagement, Internes Kontrollsystem, Prozessoptimierung, Business Continuity Management, bei der prozessbasierten Anwendungsentwicklung oder auch zur Vorlage für bestimmte Audits verwendet werden.

Bei der Modellierung eines neuen Prozesses oder dessen Überarbeitung muss zuerst festgelegt werden, für welches Einsatzszenario dieses Modell benötigt wird. Der Zweck des Modells bestimmt den erforderlichen Detaillierungsgrad, woraufhin definiert wird in welcher Ausprägung Informationen bzw. Artefakte modelliert werden müssen (siehe auch Abbildung 2; die vier Detaillierungsgrade).

2. Den Detaillierungsgrad aus dem Einsatzszenario ableiten

Um den Detaillierungsgrad zu bestimmen, gilt es zu überlegen, welche Informationen für die ausgewählten, einzelnen Szenarien benötigt werden.

Ein Beispiel: Soll ein Geschäftsprozessmodell dazu dienen, einen Prozess zu optimieren, in dem nicht wertschöpfende Tätigkeiten eliminiert werden, müssen die einzelnen Aufgaben detailliert modelliert werden, um diese als «wertschöpfend» oder «nicht-wertschöpfend» klassifizieren zu können.

Wird hingegen das Geschäftsprozessmodell dazu genutzt, um aufzuzeigen wo Risiken bestehen und Kontrollen implementiert sind, reicht ein grober Detaillierungsgrad.

Vier Detaillierungsgrade der Prozessmodellierung

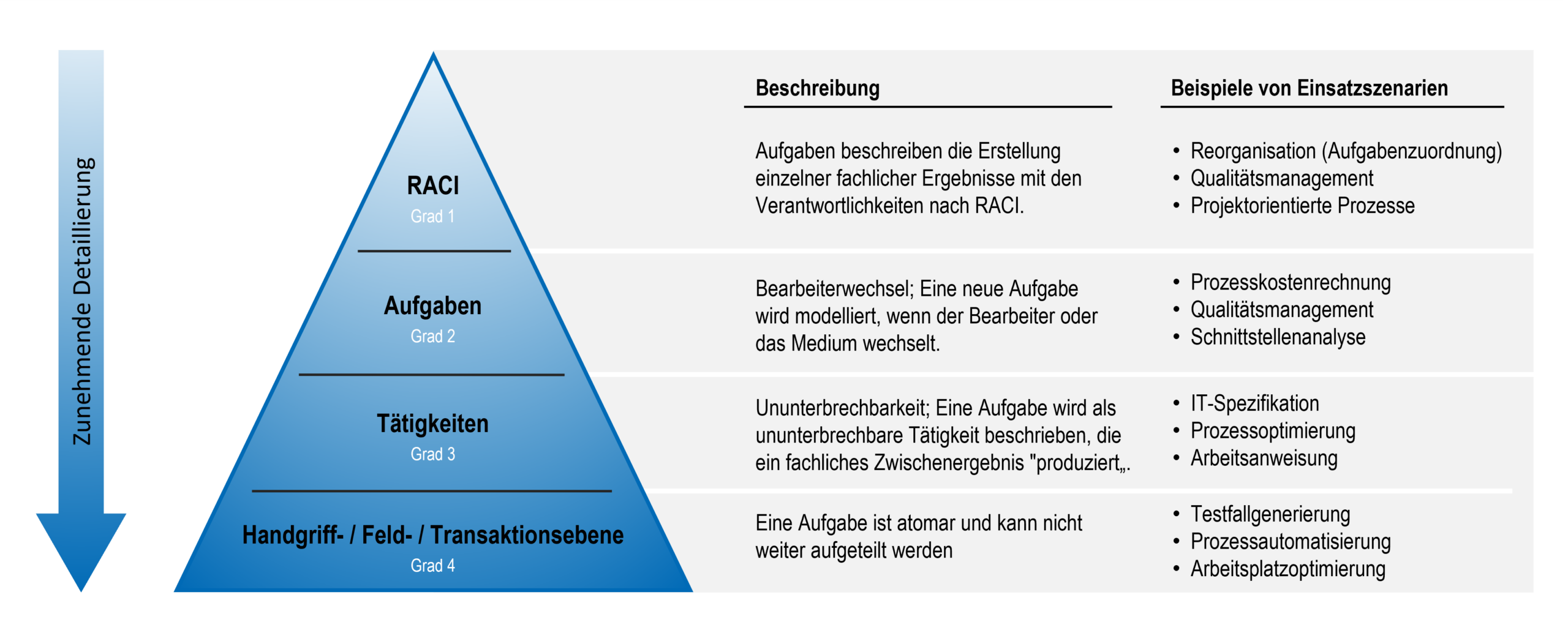

Für die Bestimmung des richtigen Detaillierungsgrades bei der Modellierung hat BOC Group ein Modell mit vier unterschiedliche Detaillierungsebenen entwickelt (vgl. Abbildung 2). Auf Basis dieses Modells wird der richtige Detaillierungsgrad anhand der benötigten Informationen bestimmt.

Die vier Detaillierungsgrade der Prozessmodellierung (entwickelt von BOC Group)

Detaillierungsgrad 1: RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed)

Im Grad 1 wird modelliert, wenn (nur) beschrieben werden soll, welche Beteiligten es in einem Geschäftsprozess gibt und wie diese zu integrieren sind, um einzelne fachliche Ergebnisse zu erstellen. Die Beteiligten werden im RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) als Information (Rolle) hinterlegt. Eine Aufgabe beschreibt dabei meist die Erstellung einzelner fachlicher Ergebnisse.

Beispiel: «Offerte erstellen und versenden», «Produktion planen», «Produkt herstellen», «Produkt ausliefern» oder «Rechnung erstellen».

Detaillierungsgrad 2: Bearbeiterwechsel

Im Grad 2 wird modelliert, wenn für die quantitative Betrachtung genauer angegeben werden muss, welche Aktivitäten die einzelnen Rollen durchführen. Dabei wird eine neue Aufgabe modelliert, wenn der Bearbeiter wechselt. Ein zusätzliches Kriterium sind Medienwechsel, z. B. der Wechsel von Papierbearbeitung zur IT-gestützten Bearbeitung.

Beispiel: «Kundenanfrage annehmen», «Offerte im SAP erstellen» oder «Offerte als PDF generieren»

Detaillierungsgrad 3: Ununterbrechbarkeit

Im Grad 3 wird modelliert, wenn aufgezeigt werden soll, welche Tätigkeiten gemacht werden und welche Zwischenergebnisse dabei entstehen. Eine Aktivität wird als ununterbrechbare Tätigkeit beschrieben, die ein fachliches Zwischenergebnis „produziert“. Aus IT-Sicht beschreiben die Aktivitäten oft „Speicherpunkte».

Beispiel: «Kundenanfrage annehmen», «Offerte im SAP eröffnen», «Offerten Positionen eingeben», «Offerte überprüfen» oder «Offerte als PDF generieren».

Detaillierungsgrad 4: Handgriffebene

Im Grad 4 wird modelliert, wenn ein Geschäftsprozess sehr detailliert beschrieben werden soll, beispielsweise für IT-Spezifikationen (Neuentwicklungen). In dieser Ebene wird auf „Handgriffebene“ dargestellt, welche Tätigkeiten durchgeführt werden. Bei einer IT-Unterstützung der Aktivitäten sind dies oft die Eingabe fachlich zusammenhängender Daten.

Beispiel: «Maileingang prüfen», «Mail öffnen», «Mail klassifizieren», «Mail an Sales weiterleiten», «Kunde identifizieren» und «Offerten-Nummer im SAP generieren».

Soll ein Prozessmodell für mehrere Szenarien verwendet werden, die unterschiedliche Detaillierungsgrade erfordern, so orientieren Sie sich am Szenario mit den detailliertesten Anforderungen.

Fazit

Damit jedes Prozessmodell den eigentlichen Zweck bestmöglich unterstützt und gleichzeitig der Pflegeaufwand minimiert wird, soll so detailliert wie möglich und so spezifisch wie nötig modelliert werden. Der Detaillierungsgrad eines Modells definiert, wie die Aufgaben „geschnitten“ werden, d. h. nach welchen Kriterien eine neue Aktivität zu modellieren ist. Das Einsatzszenario bzw. der Zweck des Modells definiert dabei die Anforderungen an den Detaillierungsgrad. Vier unterschiedliche Detaillierungsgrade helfen zu entscheiden, wann eine Aktivität zusammengefasst bzw. aufgesplittet werden soll.

Mittels Prozessmodell-Audit Ihre bestehenden Modelle prüfen und weiterentwickeln

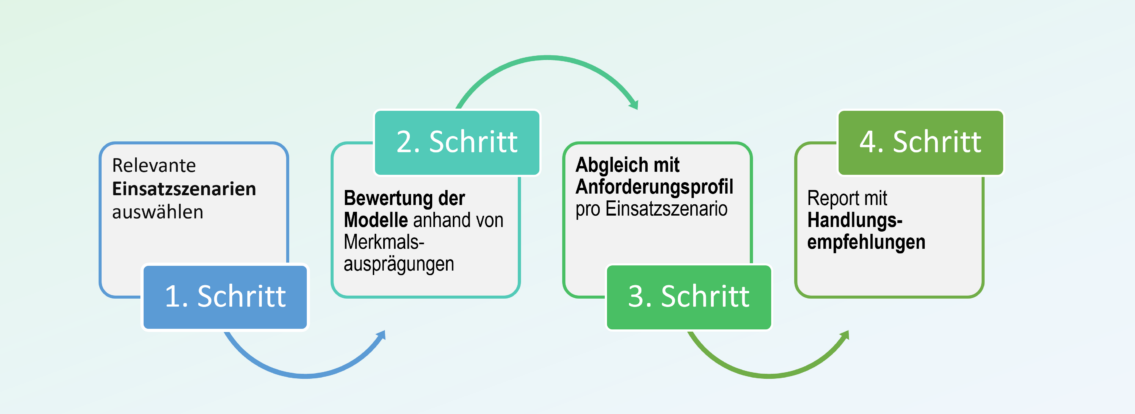

Ihre Prozessmanagement-Software ist mit Modellen gefüllt und die Organisation strebt eine Weiterentwicklung und Überprüfung dieser Modelle an? Ein Prozessmodell-Audit ist in diesem Fall das richtige Instrument, um sicherzustellen, dass Ihre Prozesse effizient modelliert sind und ihren Zweck effektiv erfüllen.

Die Prozessmodell-Experten der BOC Group unterstützen Sie gerne mit einem Prozessmodell-Audit. Zuerst zeigen wir Ihnen welche typischen Einsatzszenarien es gibt und bestimmen mit Ihnen gemeinsam, welche davon für Ihr Unternehmen relevant sind. Zusätzlich wählen wir ein Modellpaket mit für das Repository repräsentativen Modellen aus. Diese Modelle bewerten wir dann hinsichtlich dem Detaillierungsgrad, korrekter Modellierung und der dokumentierten Zusatzinformationen.

Anhand dieser Bewertung zeigen wir Ihnen die Gaps zwischen dem IST-Zustand der Prozessdokumentation und den SOLL-Anforderungen der ausgewählten Szenarien auf. Diese Gaps werden dann durch BOC-Berater mit konkreten Handlungsempfehlungen präsentiert. Oftmals kann bereits mit kleinen Anpassungen ein zusätzlicher Mehrwert aus Ihrer Prozessdokumentation für Ihre Organisation generiert werden. Abbildung 3 zeigt den Ablauf und den Outcome eines Prozessmodell-Audits, durchgeführt von BOC Group.

Ablauf eines Prozessmodell-Audits, durchgeführt von BOC Group

Unsere über 25-jährige Erfahrung im Prozessmanagement teilen wir gerne mit Ihnen! Sprechen Sie mit uns näher über ein Prozessmodell-Audit oder über eine Unterstützung bei der zweckgerichteten Modellierung Ihrer Unternehmensprozesse.

Klicken Sie auf den nachfolgenden Link «Kontaktanfrage senden» und teilen Sie Ihre Anfrage mit uns – wir melden uns in Kürze bei Ihnen.