Hat Ihnen der Artikel weitergeholfen? Dann teilen Sie ihn gerne mit Ihren Kolleg:innen.

Einleitung

Prozesse wirken auf dem Papier oft zuverlässig – in der Praxis zeigt sich jedoch schnell ein anderes Bild. Verzögerungen, Compliance-Probleme oder unnötiger Aufwand bleiben meist verborgen, bis die Ausführung tatsächlich gemessen wird. Ohne diesen Einblick laufen Unternehmen Gefahr, Entscheidungen auf Basis von Annahmen zu treffen.

Performance-Management schließt diese Lücke, indem es Rohdaten aus der Ausführung in konkrete Orientierung für den Arbeitsalltag und die strategische Planung übersetzt. Es macht sichtbar, wo Leistungen den Erwartungen entsprechen, wo sie zurückbleiben und wie die Ergebnisse mit den Unternehmenszielen verknüpft sind.

In diesem Blog zeigen wir, wie Performance-Management funktioniert, warum es für operative Abläufe und die strategische Ausrichtung wichtig ist, mit welchen Herausforderungen zu rechnen ist und wie Sie es erfolgreich umsetzen.

Was ist Performance-Management?

Performance-Management ist ein datengetriebener Ansatz, mit dem Geschäftsprozesse überwacht, gemessen und optimiert werden, damit sie die gewünschten Ergebnisse liefern. Der Fokus liegt nicht auf dem geplanten Prozessdesign, sondern auf der tatsächlichen Leistung. Reale Daten geben Aufschluss über Effizienz, decken Schwachstellen auf und unterstützen fundierte Entscheidungen.

Operative Exzellenz setzt genau diesen Einblick voraus. Ohne Transparenz über die tatsächliche Performance gibt es keine verlässliche Grundlage, um Schwächen zu beseitigen oder Stärken auszubauen. Durch die Verknüpfung von Leistungsdaten mit den strategischen Prioritäten verwandelt Performance-Management reine Messung in konkrete Maßnahmen – und stellt sicher, dass Abläufe wirksam bleiben und die Unternehmensziele unterstützen.

Warum Performance-Management entscheidend ist

Performance-Management eröffnet Unternehmen eine Vielzahl von Vorteilen, die gleichermaßen den reibungslosen Tagesbetrieb wie auch die langfristige strategische Ausrichtung stärken:

- Operative Vorteile: Kürzere Durchlaufzeiten, bessere Servicequalität, höhere Agilität und klare Verantwortlichkeiten in allen Prozessen

- Strategische Vorteile: Fundierte Entscheidungen auf Basis von Daten, eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung, strategische Anpassungsfähigkeit und umfassende Transparenz

- Finanzielle Vorteile: Gesteigerte Kosteneffizienz und eine optimale Nutzung von Ressourcen

- Risiko- und Compliance-Vorteile: Stärkere Prozesskontrollen, höhere Audit-Bereitschaft und mehr Nachvollziehbarkeit

Fehlen klare Leistungsindikatoren, bleiben Schwachstellen in der Ausführung oft unentdeckt – mit spürbaren Auswirkungen auf die gesamte Organisation:

- Prozesseffizienzen: Hohe Nacharbeit, doppelte oder nicht wertschöpfende Schritte kosten Zeit und Geld

- Compliance-Risiken: Verstöße gegen interne oder externe Vorgaben können auftreten

- Langsame Reaktion auf Marktveränderungen: Wettbewerbsfähigkeit erfordert heute agile Prozesse

- Mangelnde Transparenz: Was nicht sichtbar oder messbar ist, lässt sich kaum verbessern

- Schlechte Kundenerfahrungen: Verzögerungen, Fehler und Unstimmigkeiten wirken sich direkt auf die Zufriedenheit aus

Tipp: Entdecken Sie, wie Sie Performance-Hürden überwinden und Ihre Prozesseffizienz nachhaltig steigern können.

Phasen für den Aufbau eines erfolgreichen Performance-Management-Modells

Phase 1: Fundament und Planung

Jede Performance-Initiative braucht zunächst Kontext. Definieren Sie, was Erfolg konkret bedeutet, und einigen Sie sich auf Ergebnisse, die eine starke Performance in Ihren Schlüsselprozessen widerspiegeln. Machen Sie die definierten Ergebnisse messbar und weisen Sie die Verantwortung jenen zu, die die Resultate aktiv beeinflussen.

Gleichzeitig muss jede Initiative fest in der Geschäftsstrategie verankert sein. Analysieren Sie aktuelle Prioritäten und langfristige Ziele und verknüpfen Sie die relevanten Prozesse damit. So wird sichergestellt, dass Performance-Daten echte Entscheidungen unterstützen, statt isoliert erhoben zu werden.

Phase 2: Prozesserkennung und -abbildung

Identifizieren Sie die Prozesse, die für das Performance-Tracking am wichtigsten sind, und beginnen Sie mit jenen, die unmittelbar die strategischen Ziele unterstützen. Nutzen Sie Methoden wie Impact-Analysen, um zu erkennen, wo Veränderungen den größten Unterschied machen – so richten Sie Ihre Aufmerksamkeit gezielt auf die wirklich entscheidenden Prozesse.

Sind die relevanten Prozesse ausgewählt, erstellen Sie eine detaillierte Prozesslandkarte, die zentrale Aktivitäten, Verantwortlichkeiten und Ergebnisse sichtbar macht. Berücksichtigen Sie dabei unbedingt Varianten, Ausnahmen und die Komplexität der Realität – denn nur wer seine Prozesse wirklich versteht, gewinnt aussagekräftige Performance-Einblicke.

Phase 3: Definition von Metriken und Zuweisung von Verantwortlichkeiten

Nachdem die wichtigsten Prozesse ausgewählt und abgebildet sind, gilt es, die Metriken zu definieren, die ihre Leistung widerspiegeln. Achten Sie darauf, dass die gewählten Key Performance Indicators (KPIs) folgende Kriterien erfüllen:

- Messbar – müssen auf quantifizierbaren Daten basieren, um Fortschritte objektiv nachverfolgen zu können

- Handlungsorientiert – müssen klar auf Maßnahmen hinweisen, die die Performance verbessern

- Ausgewogen – müssen sowohl vorausschauende (Leading) als auch ergebnisorientierte (Lagging) Indikatoren umfassen

Weisen Sie für jeden Prozess klare Verantwortlichkeiten zu. Definieren Sie, wer die Daten überwacht, Abweichungen analysiert und Maßnahmen ergreift, wenn die Performance sinkt. Performance-Management erfordert Governance ebenso wie Messung.

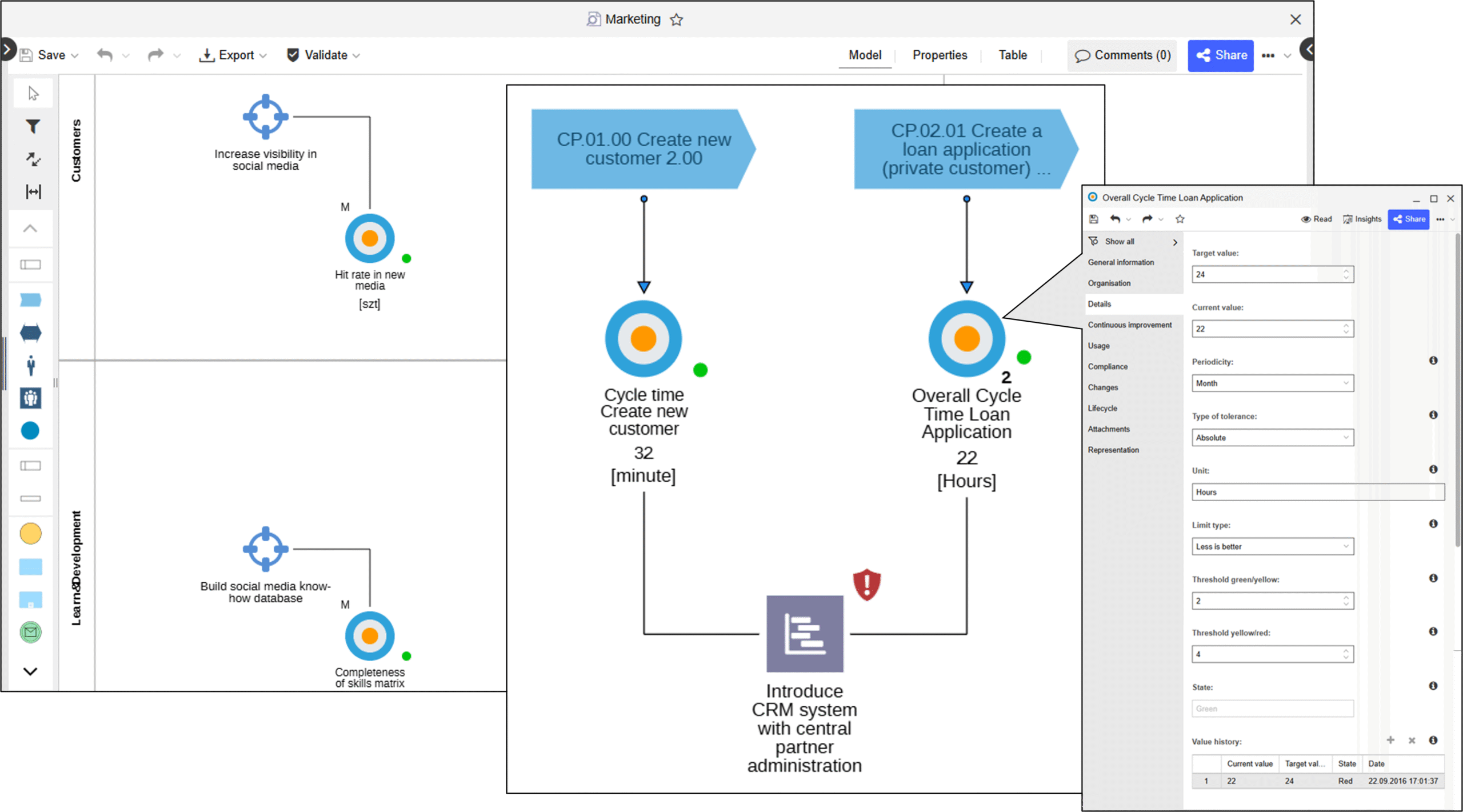

KPIs direkt im Prozessdesign verankern mit ADONIS

Phase 4: Datenerhebung und Infrastrukturaufbau

Im nächsten Schritt wird festgelegt, wie die relevanten Daten erhoben werden. Manche stammen direkt aus IT-Systemen oder werden manuell erfasst, in anderen Fällen liefern Automatisierungstools die Daten. Unabhängig von der Quelle müssen die Daten konsistent und zuverlässig sein.

Parallel dazu sollte die Infrastruktur für ein kontinuierliches, nahezu in Echtzeit mögliches Monitoring aufgebaut werden. Sobald diese bereitsteht, werden die Metriken mit realen Prozessinstanzen verknüpft und Dashboards, Ansichten sowie Benachrichtigungen eingerichtet, die die Performance jederzeit sichtbar machen.

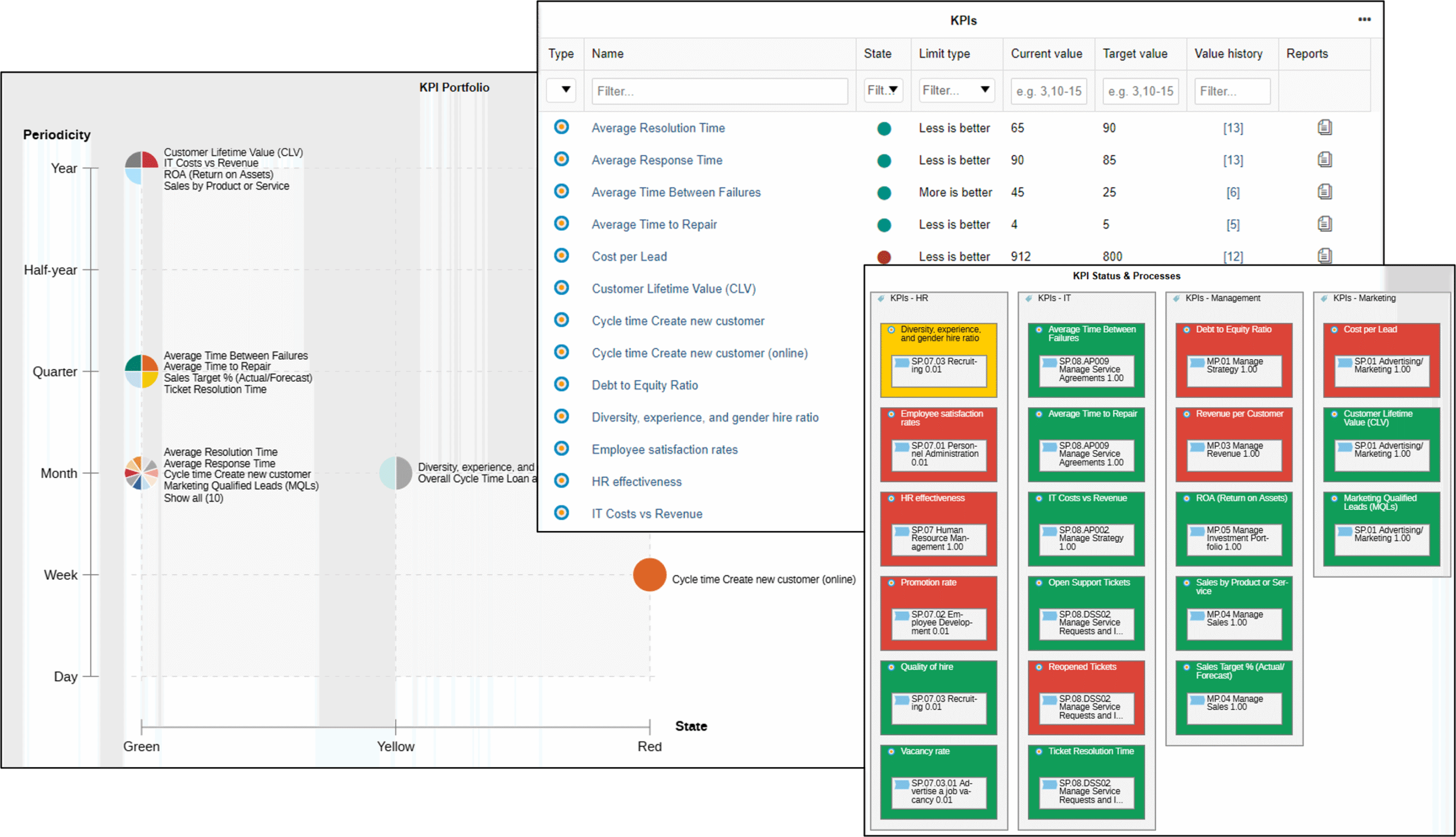

Phase 5: Monitoring und Visualisierung

Machen Sie Performance-Daten über übersichtliche Dashboards oder Reports zugänglich. Passen Sie die Inhalte an die jeweiligen Zielgruppen an: Während das Management oft komprimierte Übersichten benötigt, profitieren Fachbereiche von detaillierten Sichten, Echtzeit-Alerts und Visualisierungen.

Die Darstellung der Daten ist nur der erste Schritt. Um sie nutzbar zu machen, braucht es Kontext: Benchmarks und Vergleiche erleichtern die Einordnung und zeigen, ob ein Wert auf starke Performance hindeutet oder ein Problem signalisiert.

Tipp: Entdecken Sie, wie Prozessmonitoring Engpässe sichtbar macht und Effizienz steigert.

Leistungsdaten in echte Erkenntnisse verwandeln mit KPI-Dashboards in ADONIS

Phase 6: Kontinuierliche Verbesserung und Anpassung

Nutzen Sie die gewonnenen Erkenntnisse, um Trends, Engpässe und Verbesserungspotenziale zu identifizieren. Überprüfen Sie Ihr Performance-Management-Setup regelmäßig und stellen Sie sicher, dass es die strategischen Ziele weiterhin optimal unterstützt. Passen Sie Kennzahlen oder Prozesse bei Bedarf an. So bleibt Ihr Ansatz agil und reaktionsfähig – auch bei veränderten Rahmenbedingungen.

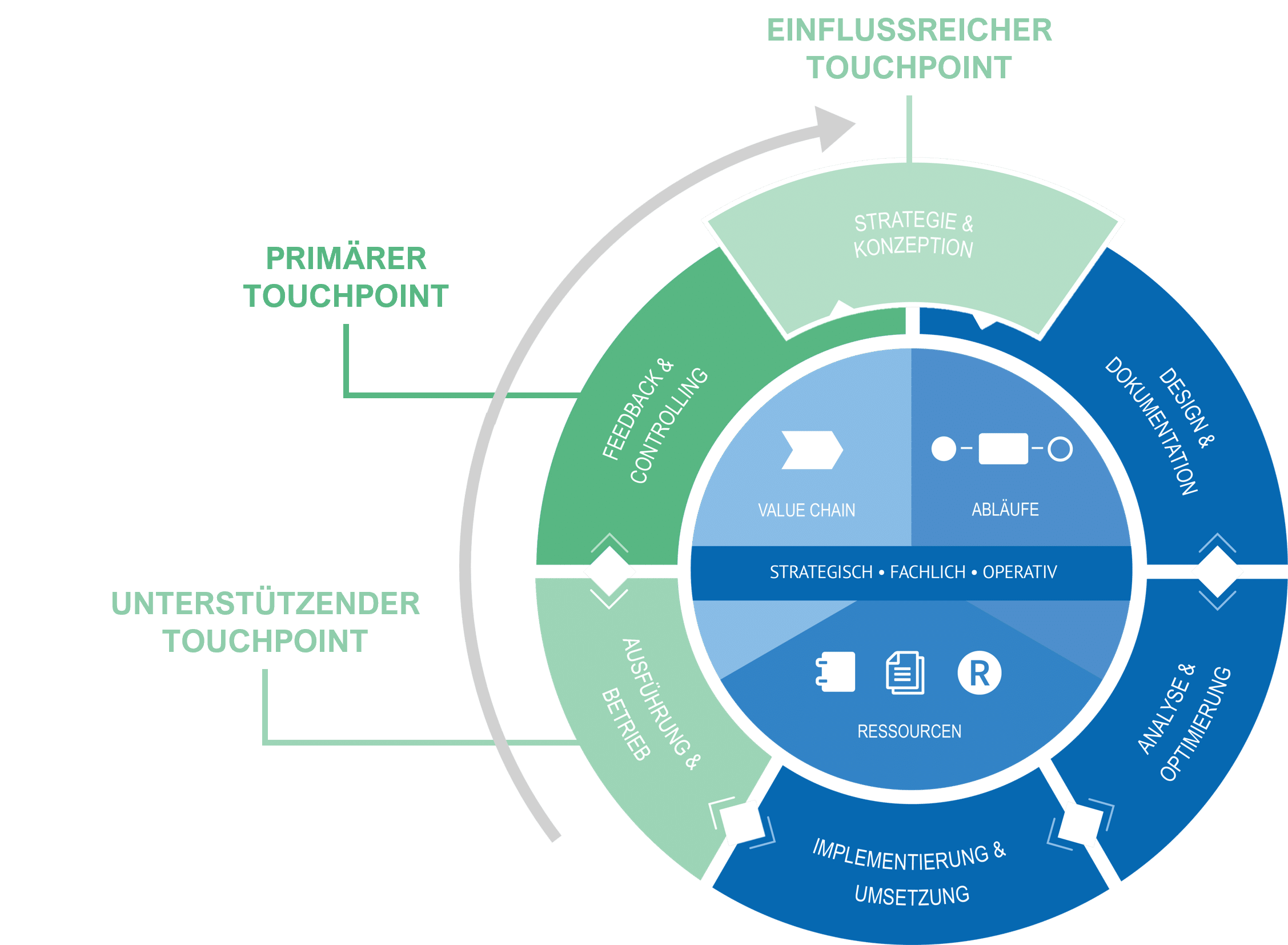

Wie trägt Performance-Management zum PMLC bei?

Performance-Management (PPM) spielt in mehreren Phasen des Prozessmanagement-Lebenszykluses (PMLC) eine wichtige Rolle – mit klarem Schwerpunkt auf Monitoring, Auswertung und Verbesserung. Es unterstützt sowohl die strategische Planung als auch die tägliche Ausführung, indem es übergeordnete Ziele mit der operativen Performance verknüpft.

Zentrale Berührungspunkte des Performance-Managements im Prozessmanagement-Lebenszyklus (PMLC)

Ausführung & Betrieb (unterstützender Touchpoint)

In dieser Phase entstehen die operativen Daten, die das Fundament für das Performance-Management bilden.

Typische Aktivitäten in dieser Phase sind:

- Generierung und Sammlung von Performance-Daten

- Pflege von Dashboards zur laufenden Prozessüberwachung

- Einführung von Warnmeldungen oder Alerts bei Abweichungen und Verstößen

Feedback & Controlling (primärer Touchpoint)

Hier liegt der Hauptfokus von Performance-Management: die Messung der Prozessleistung anhand von KPIs und Monitoring-Tools. Diese Phase bildet den zentralen Anwendungsbereich von PPM im Lebenszyklus.

Typische Aktivitäten in dieser Phase sind:

- Visualisierung von Performance-Daten

- Vergleich von Ist- und Soll-Performance

- Identifikation und Validierung von Verbesserungspotenzialen

- Rückkopplung in Strategie oder Redesign

Strategie & Konzeption (einflussreicher Touchpoint)

In dieser Phase liefert PPM strategische Erkenntnisse über Performance-Indikatoren. Diese dienen zur Zieldefinition, KPI-Festlegung und zur gezielten Ressourcenzuteilung.

Typische Aktivitäten in dieser Phase sind:

- Nutzung vergangener Performance-Daten zur Definition klarer, realistischer Ziele, KPIs und Messgrößen

- Ausrichtung der Unternehmensstrategie an messbaren Prozessergebnissen

Weitere Phasen (indirekte Verknüpfungen)

Auch andere Phasen des PMLC sind mit Performance-Management verbunden – wenn auch weniger direkt:

- Design & Dokumentation – Einbindung der definierten Ziele, KPIs und Vorgaben in das Prozessdesign

- Analyse & Optimierung – Nutzung von Performance-Daten zur Identifikation von Lücken und Optimierungspotenzialen

- Implementierung & Umsetzung – Umsetzung von Verbesserungen auf Basis der Performance-Insights

Performance-Management gezielt stärken

Um das volle Potenzial von Performance-Management auszuschöpfen, sollte es mit zusätzlichen Methoden und Ansätzen ergänzt werden, die seine Reichweite und Wirksamkeit deutlich erhöhen.

Von Erkenntnissen zu Taten mit Prozessautomatisierung

Prozessautomatisierung ist eine wertvolle Investition für Unternehmen, die Effizienz steigern, Kosten senken und ihre Produktivität erhöhen wollen. Entscheidend ist dabei, den richtigen Ansatz zu wählen und gezielt jene Prozesse zu automatisieren, die das größte Potenzial versprechen.

Performance-Management macht oft manuelle Tätigkeiten sichtbar, die Abläufe verlangsamen oder zu Schwankungen im Ergebnis führen. Genau hier greift Automatisierung: Sie sorgt für konsistente Regelanwendung, reduziert den menschlichen Aufwand und verbindet Analyse direkt mit Handlung. So werden Performance-Lücken nicht nur erkannt, sondern auch systematisch geschlossen.

Prozesse wirklich verstehen mit Process Mining

Im Gegensatz zu klassischen Analyseansätzen, die häufig auf Annahmen beruhen, liefert Process Mining eine objektive, datengestützte Sicht. Es deckt versteckte Verzögerungen, Nacharbeiten oder Ineffizienzen auf und zeigt, welche Prozessmuster zu Leistungseinbrüchen führen. So können Unternehmen die Ursachen von Abweichungen besser verstehen – und ihre Prozesse nachhaltig verbessern. Außerdem ermöglicht Process Mining eine kontinuierliche Leistungsdiagnose über die Zeit hinweg.

Darüber hinaus ergänzt Process Mining Methoden wie Simulation und Automatisierung. Während Simulation untersucht, wie sich Prozesse unter bestimmten Bedingungen verhalten könnten, zeigen nur reale Ausführungsdaten, wie sie tatsächlich laufen. Genau diese Validierung liefert Process Mining – und legt offen, wo Automatisierung manuelle, nicht-wertschöpfende Tätigkeiten ersetzen kann.

Tipp: Neugierig, wie Simulation, Mining und Automatisierung ineinandergreifen? Unsere Case Study zeigt Schritt für Schritt, wie sich diese Methoden wirkungsvoll kombinieren lassen.

Aufwand und Wirkung durch strategisches Management in Einklang bringen

Mit strategischem Denken unterstützt, wird Performance-Management mehr als nur ein operatives Werkzeug: Es wird zu einem Instrument für nachhaltige Umsetzung. Indem Prozesskennzahlen mit Unternehmenszielen verknüpft und Verbesserungen mit hohem strategischem Wert priorisiert werden, unterstützt Performance-Management nicht nur die Problemlösung, sondern auch die Planung. So gelingt der Schritt von kurzfristigen Maßnahmen hin zu kontinuierlichem Fortschritt in Richtung langfristiger Ziele.

Auch die Akzeptanz bei Stakeholder:innen steigt deutlich, wenn sichtbar wird, wie Prozessverbesserungen zur Erreichung der Unternehmensziele beitragen – insbesondere dann, wenn sich diese Ziele verändern. Mit einem strategieorientierten Ansatz entwickelt sich Performance-Management dynamisch weiter und bleibt eng an der Ausrichtung des Unternehmens.

Zentrale Herausforderungen im Performance-Management

Technische und infrastrukturelle Hürden

Daten liegen oft verstreut in unterschiedlichen Systemen und Formaten vor. Das erschwert Integrationen und verhindert eine vollständige und präzise Sicht auf die Prozessleistung. Besonders kritisch wird es, wenn noch Altsysteme im Einsatz sind oder das Unternehmenswachstum die Skalierbarkeit überholt hat – mit der Folge komplexer, isolierter Monitoring-Umgebungen.

Darüber hinaus ist die Qualität und Struktur der Daten entscheidend: Unvollständige oder inkonsistente Informationen führen schnell zu falschen Schlüssen und schwachen Entscheidungen.

Organisationale und kulturelle Herausforderungen

Ressourcen- und Budgetbeschränkungen sind in vielen Unternehmen die Realität. Selbst wenn ein klarer Verbesserungsbedarf besteht, fehlen oft Zeit, Geld oder Personal, um die notwendigen Maßnahmen umzusetzen.

Hinzu kommt die menschliche Komponente: Mitarbeitende gewöhnen sich an bestehende Abläufe und zeigen nicht selten Widerstand gegen Veränderungen – insbesondere, wenn Performance-Messung als Form von Mikromanagement empfunden wird. Solche Barrieren müssen gezielt adressiert werden, um sichtbare Erfolge zu erzielen.

Herausforderungen bei Messung und Entscheidungsfindung

Es ist nicht immer offensichtlich, wie sich Daten in wertvolle Erkenntnisse verwandeln lassen. Oft bestehen Kompetenzlücken: Teams verfügen nicht über das Know-how, um mit Analytics-Tools zu arbeiten oder Performance-Daten richtig zu interpretieren. Selbst die beste Lösung bleibt wirkungslos, wenn Interpretationen falsch sind – was zu schwachen Entscheidungen führt. Nachhaltige Verbesserungen sind nur möglich, wenn klar ist, was gemessen wird und wie die Ergebnisse in eine verständliche Geschichte übersetzt werden.

Ein weiteres Risiko: Teams reagieren auf neu sichtbare Kennzahlen vorschnell und mit übermäßigem Aktionismus. Effizienz braucht Balance und Kontext – nicht jede Entscheidung darf rein datengetrieben erfolgen. Automatisierung kann Prozesse enorm beschleunigen, doch ohne kritische menschliche Kontrolle drohen Fehlentwicklungen und blinde Flecken.

Zusammenfassung

Performance-Management rückt im Prozessmanagement die Ergebnisse in den Mittelpunkt. Es verwandelt Leistungsdaten in eine fundierte Entscheidungsbasis und motiviert Teams dazu, mit klarer Zielorientierung statt aus bloßer Routine zu handeln. Anstatt Schritte nur um ihrer selbst willen auszuführen, gilt es, Prozesse so zu verbessern, dass sie den Erwartungen gerecht werden.

Wird dieser Ansatz Teil des Arbeitsalltags, verliert Prozessmanagement seinen statischen Charakter und entwickelt sich zu einem praxisnahen Steuerungsinstrument für operative Abläufe und strategische Prioritäten.